“翻译‘灵山水口’,光译名字可不够!得把咱们皖南人依水而居的千年智慧,还有这水口‘聚福纳祥’的生态哲学都揉进去!”校对组的戚玉璇向队员们强调,“这样,国际游客才能明白,咱灵山村在皖南水脉和文化版图里,占的是怎样一颗‘活化石’的位置!”

2025年7月,黄山学院“永益农”皖南乡村振兴服务团(下称“服务团”)再次出发,奔赴徽州区大灵山旅游度假区。继完成徽州雕刻博物馆、谢裕大茶博园等六地英文标识勘误后,此次他们紧扣皖南国际文化旅游示范区建设脉搏,以“灵山之恋”、“灵山之舞”、“灵山之学”、“灵山之醉”四大主题为轴心,将英语专业所长与前沿AI技术深度融合,为大灵山这座承载着厚重徽州文化的古村落,破译国际传播密码,架设通向世界的“文化云梯”。

图为出发去实践调研前团队全体成员合影。秦雪燕 供图

一、深掘文脉:解码定航向

大灵山旅游度假区坐拥独特的古村落肌理与徽文化底蕴,但如何让世界“读懂”这份厚重?服务团深知,精准传播始于深度理解。队员们化身“文化侦探”,深入村落巷陌、走访乡贤耆老,系统梳理大灵山在皖南文旅矩阵中的独特辨识度。翻译景点“灵山水口”时,团队不满足于名称直译。他们查阅典籍,向水利专家请教,最终在英文解说中补充其作为“皖南水系智慧结晶与生态哲学象征”的内涵。“我们不是简单翻译地名,而是挖掘每个名称、每处景观背后的‘文化DNA’。”队长杨玉璐介绍道。

二、 译笔匠心:破障通译津

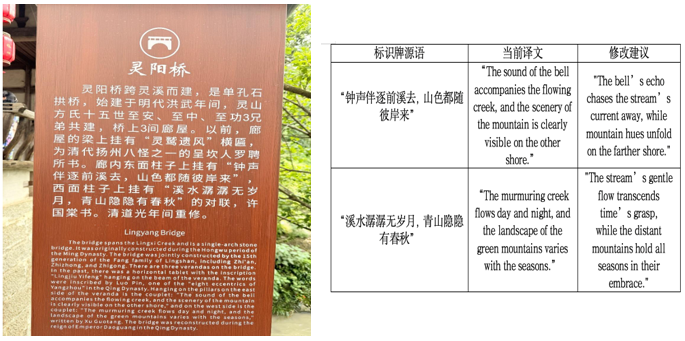

面对徽州特有的文化术语与古语表述,服务团以专业为刃,精准“破障”。遇到“灵阳桥”标识牌上的文言文,原译文因理解偏差导致失真。团队没有望文生义,而是追溯桥梁历史,结合地方志反复推敲古语深意,最终给出精准传达文化神韵的新译文。“翻译徽文化,得像考古一样严谨。”负责此项的队员戚玉璇深有体会。此外,服务团对度假区现有23处英文标识牌进行逐字“精校”,修正了17处涉及“民俗表述”和“文化概念”的误译。同时,为8处“无译”中文标识牌补上了“国际身份证”。每一处修正,都是为文化传播清障铺路。

图为团队成员拍摄记录双语标识牌。戚玉璇 供图

图为对“灵阳桥”标识牌的校对工作。戚玉璇 供图

三、 AI赋能:生翼拓寰宇

专业筑基,AI添翼。服务团以技术创新,为大灵山插上国际传播的“数字翅膀”。运用AI工具,团队创作出动态双语海报与特色明信片。“灵山之恋”的云海梯田、“灵山之舞”的灵动神韵,在算法加持下化作极具视觉冲击力的国际语言,成为线上线下的传播利器。同时,团队尝试利用Python编程结合自然语言处理技术,开发出英译文化知识问答机器人,并于后期与腾讯元宝等AI大模型的接口测试,计划对接景区公众号,未来将实现智能客服、AI导览、数据化决策支持等功能,为景区智慧化升级与国际精准营销探路。“大灵山有哪些特产?”“什么是《灵山恋》?”外国游客的疑问,都能得到实时、精准的英文解答。导游小刘赞叹:“这东西太方便了,外国客人问得再细也不怕!”

图为特色明信片。张阿慧 供图

四、淬火砺锋:知行铸担当

实践之路并非坦途,却是淬炼青春的熔炉。AI工具初期“水土不服”,指令调试屡屡碰壁。“一遍遍调试算法,一次次用‘土话’解释‘信达雅’,很磨人,但看到成果落地,一切都值了!”技术组成员王琴擦着汗说。

从课堂走向田野,从理论迈向实战,成员们经历了深刻蜕变。“在解决一个个‘标识牌’、‘文言文’的具体难题中,我才真正懂了什么叫‘文化自信’,什么叫‘乡村振兴需要真本事’。”吴静雯的感悟代表了团队心声。专业能力(翻译、跨文化传播、AI应用、项目管理)在实干中淬炼,服务家国的情怀在徽州的山水间扎根。

服务团的身影虽已离开大灵山,但青春智慧的结晶持续闪耀:精准的翻译筑牢了文化传播之基,智能的工具拓宽了走向世界之路。这场实践昭示:当青年学子的专业“译”力与创新AI技术深度融合,当文化传承的匠心与科技赋能的羽翼同频共振,便能释放出推动徽州文化“出海”、助力古村落振兴的磅礴“新质生产力”。大灵山的千年徽韵,正乘着青春与科技的东风,飞越重洋,与世界深情对话。(黄山学院:戚玉璇、秦雪燕)

图为调研实践结束团队全体成员合影。秦雪燕 供图